「今昔物語集」の再発見 ― 2019年02月06日 15:39

「今は昔~」で始まる『今昔物語集』。日本の中世を代表する文学作品であるばかりでなく平安時代末期の社会状況や風俗がわかるという意味でも非常に貴重な資料になっています。今でもたいていの高校教科書にはこの中の話のいくつかが採用されているのではないでしょうか。

内容は、天竺(今のインド)震旦(今の中国)本朝(日本)という、当時の人びとが想像できた全世界を、仏教伝来という観点から始めて、世俗的なおよそ底辺と思われる人間まで含んだ生活風景を具体的に語った無類に面白いエピソード(説話)の膨大な集大成です。総数は1000話以上ともいわれます。

このように有名な古典ではありますが、本文は漢文とカナを交えた、後の軍記物にも通じる簡潔でかなりわかりやすい日本語です。注釈を頼りの読書でしたからおおきなことはいえませんが、私はそんな感じを持っています。

さて、この『今昔物語集』ですが、成立したのは12世紀前半、平安末期といわれています。ちょうど保元平治の乱の時代、天皇でなく法皇が権威をもっていた時です。これは説話の内容や登場人物を分析して出された結論なのですが、実は、はるか後世、江戸時代の末期になるまで、この物語の存在や内容はごく一部の人を除いて知られていませんでした。

江戸時代に最初に『今昔物語集』の存在を知らしめたのは享保5年(1720年)に肥後藩主の井沢長秀が出版した『考訂今昔物語』です。ただし、正しい本文としては享永3年(1850年)に紀伊藩家老・水野忠央が出した『今昔物語』になるようです。まさに幕末です。明治になるとかなり有名になってきて、芥川龍之介がこの物語から題材を得たいくつもの小説を発表したことがさらに大きな影響を与えたようです。

このように近世までこの『今昔物語集』が世に知られなかった理由のひとつは、作品自体が完成していなかったからです。そもそも今昔物語という書名さえ、各説話が「今は昔~」と始まることから慣習的にそう呼ばれてきたにすぎないようです。もちろん著者あるいは編者も不明。おまけにもともとのオリジナル文書の存在もわからないという謎だらけの古典なのです。

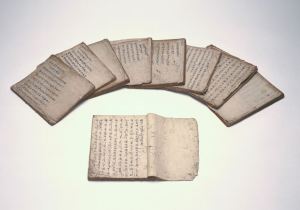

それが現在に伝わるには上記のように様々な紆余曲折があったようですが、ともかく、細い糸ながら語り伝えられてきたのは、鈴鹿本とよばれる複写本(当然のことですが手書き筆写本)が残っていたことによります。京都の鈴鹿家にあったのでそう呼ばれるようですが、現在、この鈴鹿本は京都大学図書館に寄贈・保管されています。国宝指定されている文化財ですが、内容は、インターネットのデジタル画僧で見ることができます(上の写真)。

・京都大学附属図書館 https://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/konjaku/index.html

このページの中に、「鈴鹿本 今昔物語集をめぐって」という文学部教授安田章氏の文書(以下引用)が掲載されています。

(1991年) 10月8日の夕刊各紙は、今昔物語集の鈴鹿本全9冊(巻二・五・七・九・十・十二・十七・二十七・二十九)が、その朝、所蔵者の鈴鹿家当主の紀氏から本学附属図書館に寄贈されたことを一斉に報じた。鈴鹿本が、今昔物語集の現存写本の中でも最古の、かつ、現存諸本のいずれをも従える、つまり祖本の位置にあるものであることは、広く知られていたが、蠹蝕の甚だしいこともあって、各紙が鈴鹿本を「幻の写本」と称していたとおり、誰もが容易に披見し得ない、まさに高嶺の花的存在であったから、このニュースは、大きな感動を以って諸学界に歓迎されたに違いない。これまで何人の今昔物語集研究者が鈴鹿本を実見したことであろうか。

この本の存在が広く学界に知られるようになったのは、大正4年12月、京都帝国大学文科大学の機関誌『芸文』に掲載された、当主の父君、鈴鹿三七氏の手になる「今昔物語補遺」からであろう。巻二・十七の、「従来史籍集覧本にも丹鶴叢書本にも載せられていない未刊のものである」説話24が、その号から翌年にかけて、『芸文』誌上に紹介され始めたのであった。改めて大正 9年11月、鈴鹿三七氏は、氏の曽祖父、この本を購入された鈴鹿連胤(明治 4年薨)五十年祭記念に、その「未だ世間に全く知られてゐない部分」を、より原本に近い形で、『異本今昔物語抄』として公刊された。

この『異本今昔物語抄』の本文が、そのまま芳賀矢一纂訂『攷証今昔物語集』(大正10年刊)に収録されて、世に知られるところとなったわけであるが、鈴鹿本全 9冊の本文が、読み易い形で、翻刻・提供されるまでには、なお40年の歳月を必要とした。日本古典文学大系(岩波書店)の『今昔物語集』(昭和34年~38年)がそれであった。古典文学大系本は確かに人々の渇を医しはしたけれども、用途によっては、活字翻刻では隔靴掻痒、困ることもある。例えば、表記・用字を初めとして、本文の体裁を踏まえての成立・形成の問題まで、今昔物語集を論ずる際に、現存写本の祖本と目される鈴鹿本のありようそのものをどうしても調べなければならないのであった。

学界に登場して80年、鈴鹿本は、今昔物語集研究の基礎資料として多くの研究者に活用される方向に向けて、改めて一歩を踏み出そうとしている。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://mylongwalk.asablo.jp/blog/2019/02/06/9033076/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。