さいかち窪とは ― 2019年02月01日 13:53

地元・朝霞市内を流れている黒目川は私の好きな散歩コースのひとつです。この川の源流が東京の小平霊園にあることは知っていましたが、これまで訪れる機会がありませんでした。この3月に「黒目川探検」という企画で、この付近のまち歩きをしてみようということになり、準備のため、個人的に下見をしてきました。

場所は地図で確認しましたが、この都立小平霊園は小平市と東村山市、東久留米市に接しているかなり広大な場所になります。(私の場合)小平霊園への最寄り駅はJR武蔵野線・新小平駅ですが、この駅はなんと地表から20メートル近い深さにあります。前後の線路はトンネルですから本来は地下駅としてもおかしくないわけで、この付近の標高がいかに高いかがわかります。スマホのソフトでは70メートル近くになっています。朝霞台付近から50メートル以上標高が高いです。

駅のすぐ前が青梅街道です。ここを右(西)に進んで府中街道(府中所沢線)で出て右にまがりしばらく進むと西武線の2本の線路が現れここをくぐります。この辺の西武線はかなり複雑です。ここに野火止用水が流れています。ここから2キロほど遡ったところが野火止用水の放流点で、以前のことですが、「野火止散歩」で下流からここへ歩いて来たことを思い出しました。放流点といいますが実際は玉川上水からの分水地点。ということはこのあたりが多摩川と荒川の水系を隔てる分水嶺ということになります。青梅街道が尾根道でしょうか。空側が歩道緑地になっている野火止用水を少し進むとここにも西武新宿線の踏切があり、そこを越えると新青梅街道で一段と交通量が増えてきます。

小平霊園はこの新青梅街道をしばらく歩くと到着します。柵越しに歩いていくと、遠くからも見えるほどの崖が出現します。これは黒目川がつくった谷にちがいありません。やがて霊園の入り口があり、入ってすぐ「さいかち窪」の表示が目に入ります。狭い草地の広場の周囲に雑木林が広がっています。林の中はさらに1~2メートルほど低くなっていて、確かに窪地です。今は乾燥期で林床も乾いていますが、雨の多い時期には湿地になるようで水の流れを想起させる流れの跡がわかります(写真)。橋もあります。水が最後に吸い込まれるトンネルがありますから、ここが黒目川の源流であることは確かなようです。

ここに流れ込んだ水は新青梅街道の下を通って反対側に出ます。そこには思いがけない整備された親水公園がありました。わりと最近できた親水公園のようで「さいかちの道」という標識が建っています。窪んだ場所に少し水が溜まってはいますが、川底は白く乾いて長いこと水が流れていないことがわかります。この親水公園はここから2.3キロ、所沢街道まで続いていました。一部の区域には周囲の雑木林も保存されていて、霊園内の林と合わせてかなり高い自然度になっているようです。たまたま通りがかった方に話を聞くと最近撮ったというアオゲラの動画を見せてくれました。

この日は、この緑道を通り抜け、所沢街道を過ぎてからも、よく整備された黒目川脇の遊歩道を西武池袋線の東久留米駅まで約3時間歩きました。少し長いですが、なかなか良い散歩道だと思います。

「今昔物語集」の再発見 ― 2019年02月06日 15:39

「今は昔~」で始まる『今昔物語集』。日本の中世を代表する文学作品であるばかりでなく平安時代末期の社会状況や風俗がわかるという意味でも非常に貴重な資料になっています。今でもたいていの高校教科書にはこの中の話のいくつかが採用されているのではないでしょうか。

内容は、天竺(今のインド)震旦(今の中国)本朝(日本)という、当時の人びとが想像できた全世界を、仏教伝来という観点から始めて、世俗的なおよそ底辺と思われる人間まで含んだ生活風景を具体的に語った無類に面白いエピソード(説話)の膨大な集大成です。総数は1000話以上ともいわれます。

このように有名な古典ではありますが、本文は漢文とカナを交えた、後の軍記物にも通じる簡潔でかなりわかりやすい日本語です。注釈を頼りの読書でしたからおおきなことはいえませんが、私はそんな感じを持っています。

さて、この『今昔物語集』ですが、成立したのは12世紀前半、平安末期といわれています。ちょうど保元平治の乱の時代、天皇でなく法皇が権威をもっていた時です。これは説話の内容や登場人物を分析して出された結論なのですが、実は、はるか後世、江戸時代の末期になるまで、この物語の存在や内容はごく一部の人を除いて知られていませんでした。

江戸時代に最初に『今昔物語集』の存在を知らしめたのは享保5年(1720年)に肥後藩主の井沢長秀が出版した『考訂今昔物語』です。ただし、正しい本文としては享永3年(1850年)に紀伊藩家老・水野忠央が出した『今昔物語』になるようです。まさに幕末です。明治になるとかなり有名になってきて、芥川龍之介がこの物語から題材を得たいくつもの小説を発表したことがさらに大きな影響を与えたようです。

このように近世までこの『今昔物語集』が世に知られなかった理由のひとつは、作品自体が完成していなかったからです。そもそも今昔物語という書名さえ、各説話が「今は昔~」と始まることから慣習的にそう呼ばれてきたにすぎないようです。もちろん著者あるいは編者も不明。おまけにもともとのオリジナル文書の存在もわからないという謎だらけの古典なのです。

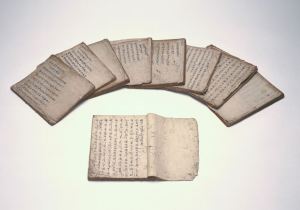

それが現在に伝わるには上記のように様々な紆余曲折があったようですが、ともかく、細い糸ながら語り伝えられてきたのは、鈴鹿本とよばれる複写本(当然のことですが手書き筆写本)が残っていたことによります。京都の鈴鹿家にあったのでそう呼ばれるようですが、現在、この鈴鹿本は京都大学図書館に寄贈・保管されています。国宝指定されている文化財ですが、内容は、インターネットのデジタル画僧で見ることができます(上の写真)。

・京都大学附属図書館 https://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/konjaku/index.html

このページの中に、「鈴鹿本 今昔物語集をめぐって」という文学部教授安田章氏の文書(以下引用)が掲載されています。

(1991年) 10月8日の夕刊各紙は、今昔物語集の鈴鹿本全9冊(巻二・五・七・九・十・十二・十七・二十七・二十九)が、その朝、所蔵者の鈴鹿家当主の紀氏から本学附属図書館に寄贈されたことを一斉に報じた。鈴鹿本が、今昔物語集の現存写本の中でも最古の、かつ、現存諸本のいずれをも従える、つまり祖本の位置にあるものであることは、広く知られていたが、蠹蝕の甚だしいこともあって、各紙が鈴鹿本を「幻の写本」と称していたとおり、誰もが容易に披見し得ない、まさに高嶺の花的存在であったから、このニュースは、大きな感動を以って諸学界に歓迎されたに違いない。これまで何人の今昔物語集研究者が鈴鹿本を実見したことであろうか。

この本の存在が広く学界に知られるようになったのは、大正4年12月、京都帝国大学文科大学の機関誌『芸文』に掲載された、当主の父君、鈴鹿三七氏の手になる「今昔物語補遺」からであろう。巻二・十七の、「従来史籍集覧本にも丹鶴叢書本にも載せられていない未刊のものである」説話24が、その号から翌年にかけて、『芸文』誌上に紹介され始めたのであった。改めて大正 9年11月、鈴鹿三七氏は、氏の曽祖父、この本を購入された鈴鹿連胤(明治 4年薨)五十年祭記念に、その「未だ世間に全く知られてゐない部分」を、より原本に近い形で、『異本今昔物語抄』として公刊された。

この『異本今昔物語抄』の本文が、そのまま芳賀矢一纂訂『攷証今昔物語集』(大正10年刊)に収録されて、世に知られるところとなったわけであるが、鈴鹿本全 9冊の本文が、読み易い形で、翻刻・提供されるまでには、なお40年の歳月を必要とした。日本古典文学大系(岩波書店)の『今昔物語集』(昭和34年~38年)がそれであった。古典文学大系本は確かに人々の渇を医しはしたけれども、用途によっては、活字翻刻では隔靴掻痒、困ることもある。例えば、表記・用字を初めとして、本文の体裁を踏まえての成立・形成の問題まで、今昔物語集を論ずる際に、現存写本の祖本と目される鈴鹿本のありようそのものをどうしても調べなければならないのであった。

学界に登場して80年、鈴鹿本は、今昔物語集研究の基礎資料として多くの研究者に活用される方向に向けて、改めて一歩を踏み出そうとしている。

毛呂山町の北向地蔵 ― 2019年02月13日 19:37

2月の初旬、飯能方面への山登り。西武秩父線の東吾野駅から出発して物見山、日和田山方面をまわって高麗駅まで丘陵地帯を歩こうという計画です。登山というよりハイキングですかね。この地域は飯能市(吾野)、日高町、毛呂山町が入り組んでいますが、大雑把にいえば高麗の里でしょうか。

縄文時代中期(約4500年前)の住居跡が発見されるなどかなり古くから人びとの生活が営まれていたようですが、なんといっても平安時代の渡来人入植に始まる歴史を持っている場所です。しかしこの山中の狭い平野では生活は厳しかったようで、それを物語るのが、途中、いくつかの登山道の傍らや昔の生活道路と思われる踏跡で見かける雨乞塚や仏塔、お地蔵様、水神碑などの遺跡や石像物です。

その中で印象に残ったのは、毛呂山町から吾野方面への分岐点に祀られている「北向地蔵」です。立派な地蔵堂のなかに3体のお地蔵さまがきちんと並んで赤い頭巾をかぶって可愛いです。かなり風化しているようですが、地蔵とともに「右:白子より子の権現、左:横手より大山道」という表示が刻まれていて道標(道しるべ)の役割も果たしていたようです。今でもハイキングコース上の位置確認ポイントになっています。

毛呂山町教育委員会作成の解説文が地蔵堂の脇に建てられていますが、最近(2018年1月)新しくつくられたようで、以前より内容が詳細になっています。それによると、江戸時代の天明3年(1783年)の浅間山噴火による天候異変で日本全国に飢饉が発生して、この地方も大きな被害を受けます。天災や疫病をなくすためには神仏にすがるのがこの時代の人々です。天明6年(1786年)に野州・岩舟町(栃木県栃木寺)の岩船地蔵尊から分身を譲り受け(いわゆる勧請)ここに祀ったようです。その際にお地蔵様を岩船地蔵の方角である北方に向けて安置したことから「北向地蔵」と呼ばれているようです。こう呼ばれる地蔵尊は全国にかなりあるようです。

いまでもていねいに管理がされ、登山者の多くの人が手を合わせていきます。秋の彼岸花観光シーズンにはかなりのひとが訪れるものと思います。

朝霞で一番古い庚申塔 ― 2019年02月18日 13:21

古い街道などを歩いていると庚申塔という石造物に出会うことがあります。先の尖った墓石の様な形をして、何かの神様と思われる姿が浮き彫り彫刻され、足元には3匹の動物を踏み付けている―というのが典型的な形です。まち歩きや古道探索ではおなじみのものですから、見つければ必ず立ち寄っていきます。参加者も江戸時代の庚申講で造られた石像ということくらいは大体知っていますが、文化財になっているものはほとんどありませんし、いってみれば時代劇の小道具みたいな感じになっているのかもしれません。

先日、地元・朝霞市の博物館でこの庚申塔を含む石造物をテーマにした「歴史講座」(全3回)が開催されました。後半の2回、受講しましたが、最後の日が庚申塔を中心とした講義で、なんとなく理解していたこの石造物についての理解が深まりました。講師は京都造形芸術大学准教授の石神裕之氏。石造物(仏)の話をするのが石神さんというのが面白いですね。

はっきりしたのは庚申塔が庚申供養塔だということ。根拠は不明なものの、庚申講の人たちが何かの記念に作成したものと思っていましたが、庚申勤行を続けて晴れて三尸(さんし)の虫の呪縛を免れた人たちが三尸の虫の供養のために建てたということのようです。この素朴な庚申信仰は平安時代からあったようですが(枕草子にも出てくる!)こうした供養塚をつくるようになったのは近世(江戸時代)以降のようで、しかも関東地方に多いとのこと。

そのほか、この庚申塔の形や建立数には時代的なはやりすたりがあるようで、これは文書に残さないのが基本である民間信仰の研究で非常に困難があるようですが、石神先生によれば「庚申塔には紀年銘と銘文があるので調査可能だった」。実際に、庚申塔の形態と造立年次をグラフ化した変遷図が資料になって出されましたが、いくつかの傾向が読み取れるようです。最後に、「こうした庚申塔の傾向をもとにして近世の民間組織(講)の成立経緯や社会構造を考えることができるのでないか」ということでした。近世以前の信仰形態の記録をこれほど残している遺物はあまりありません。

講義の中で庚申塔が造られるのは主として江戸時代以降で、東京都で一番古い庚申塔は足立区花畑の正覚院にあり、年代は元和9年(1623年)。朝霞市で確認できる一番古い庚申塔は宮戸(字橋面)にあり、延宝4年(1676年)。昨日、行ってみましたが、内間木支所のそばの交差点の中、武蔵野台地斜面が黒目川の崖線に出会う場所になります(上の写真)。紀年銘は読み取れませんでした。

仏像を修理する人たち ― 2019年02月28日 16:36

このブログでは石仏などの仏像あるいは寺院、神社など民間信仰に関する記事がかなり多いです。これは主催者の趣味を反映したものとご理解ください。ところで同じ民間信仰といっても仏教系統には仏塔や仏像という具体的な崇拝の対象が“目に見える形”が存在しています、一方、神社においいてはそうしたものがありません。確かに「ご神体」というものがあり、例えば、鏡だったり、石だったり、場合によっては山そのものであったりします。それは何か特別の聖なる空間の中の“見えないなにか”を象徴するような存在で、しめなわや鳥居で囲まれた神社の結界の中から出してしまえば、ただの「路傍の石ころ」や「お化粧用の手鏡」と同じものになってしまうような気がします。

これに対してお寺のご本尊である菩薩像や石窟の中の石仏は、それ自体に魂の込められた「モノでありながらモノを超えた存在」に変化しているような気がします。神社のご神体は神社という神聖な場所の中にあってはじめて価値を持ちますが、仏像(その素材が石であれ木であれ)は、逆にその仏像を守るために周りにお堂や寺院がつくられているような気がします。

仏像といってもお釈迦様(ブッダ)を表現した如来像の他に菩薩像、さらにおそらく仏教以前の神々から派生したと思われる多くの明王像まで、実に様々な姿の仏と神が造られてきました。思うに、大陸から、あの難しい教義を記した経典だけしか伝来しなかったなら、仏教は日本でこのように普及することはなかったでしょう。金色に輝く仏像の姿をみて、人びとは、来世を想い、仏の教えを受け入れる気持ちになったのだと想像します。

とはいえ、どの仏像であれ、この世界では世の無常を受けるただの物質です。石や金属は風化・摩耗し、木はそれ自体が雨水や害虫によって破損していきます。したがってこれを修復していく人が必要です。このほど、この修復の仕事をしている吉備文化財修復所の牧野隆夫氏のお話をうかがうことができました。いろいろ興味深い話でしたが、いくつかのポイントで私なりに要約してみます。

・仏像の数

日本にどのくらいの仏像があるのか。山形市の全域で仏像の調査を行ったことがあり(168寺院)、そこから、仮に1寺院での平均仏像所有数を基準に推測すると日本全国では183.3万体。人口比で推測すると315.8万体。少なくとも100万体以上の仏像が存在するだろうと思われます。この中にはいわゆる路傍のお地蔵さまや石窟の中の石仏などは含まれていません。膨大な数です。これに対して、仏像の修復を行う人は50人、多く見ても100人くらいでしょう。したがって(文化財指定などで)特別の扱いを受けていない仏像が多数あるだろうということがわかります。

・仏像の伝来

古代インドで仏教が生まれ、西域を経て仏像が生まれるまでが約500年、さらにそれが日本に伝来するまでさらに500年かかっています。人間は人の形をした造形物をつくることに関心があるようで、特に日本人は現代の「ゆるキャラ」にいたるまで、この傾向が強いように思います。仏像興隆のひとつの理由かもしれません。仏像は、最初は石仏として誕生しましたが、日本ではほとんどが木で造られるようになりました。樹木の種類も多く、加工技術も高かったためと思われます。

・仏像の再興の実際

一例として、静岡県中野観音堂の千手観音の保存修理の事例をあげます。寺院はすでになく、地域の仏像として祀られていましたが、破損し、修復が必要になっていました。現地調査→部材に解体・梱包・配送→土台の修理→各部の修理→事物の修理→復元という工程を経て再興しました。色彩については修理開始時のままに戻すことにしています。

・神仏分離での仏像の破壊と復権(仏像の未来)

今でも神社の中に寺院が残っていることがありますが、江戸時代まで仏像と神社は共存していました。江戸末期に国学派などの影響で仏教は外国から入った思想として排斥され、多くの仏像が破壊されてしまいました。いわゆる廃仏毀釈です。山県県の羽黒山などはその典型例でしたが、ようやく最近になって仏像の収集や展示が行われるようになっています。個人による保存を経て、博物館(出羽三山歴史博物館)に残された多くの仏像を展示しています。「神仏分離」という考えは本来の日本人のメンタリティにふさわしくないように思えます。。

今は、このように長い歴史を持つ仏像ひとつひとつを主人公として、その「大河ドラマ」性=過去現在未来を考え、医者が人間に医術を行うように仏像に接しています。

最近のコメント