『平家物語』の生まれた時代 ― 2019年09月08日 11:39

日本の歴史で「中世」と呼ばれる時代はおおまかにいって平安時代末期の源氏と平氏の騒乱から始まり、豊臣政権の成立までの約400年間をいいます。この期間は、現代になって“武者の時代”や“戦乱の時代”と呼ばれるようになりますが、確かに、日本各地で内乱が打ち続いた時代になります。特に、前半の源平合戦と後半の戦国時代は小説や映画の題材になっているのでなじみが深いです。しかし文学作品(いわゆる古典ですね)という意味では、戦国時代を扱ったものがほとんど残っていないのに反して、源平時代の『平家物語』を頂点とするいくつかのすぐれた軍記は今だにその人気は衰えていません。

逆に、後半の戦国期は特に近代になってからのいわゆる時代小説のテーマとして隆盛を極めています。その理由はいくつかあるでしょうが、いわゆる信長や秀吉による天下統一の過程が複雑で人物舞台も大きいのでひとつの作品にするには複雑すぎるため、明治以降の近代小説のような表現形式でないと描けなかったこともあると思います。また、戦乱が終わったあとの江戸時代の社会や民衆文化が(出版というメディアの台頭などもあって)多様になり、過ぎ去った戦乱の時代の記録を「文学」にまで高めるような気運が少なかったのではないかとも考えられます。

戦乱の記録は戦いが行われている場所で生まれるものではないでしょう。戦いの中ではほとんどの人にはその戦いの理由も意味もわかりません。戦いが悲惨であり個人の運命にとっていかに重要でも、心の中に深い後悔や悲しみを刻んでしまう場合でも、それを他人に語るとか、さらに客観的な形で記録するというようなことは、かなり長い時間をおいてからでないとできないと思います。

中世ではありませんが、20世紀前半に生まれた日本人の多くは太平洋戦争という未曽有の体験をしています。そしてその体験が、個人的な愛憎を超えた共通の体験に昇華していくのは多分戦後20年~30年以上たっています。例をあげると大岡昇平の『レイテ戦記』は1960年代末に書かれています。ほぼ戦後25年後のことです。また多くの個人の戦争記録もこの頃に盛んに書かれていると思います。

時代は違いますが中世の庶民も、ある程度の時間が経過したあとで、自分たちが巻き込まれたあの時代を思い出し、その背景や活躍した貴族や武士たちの実際の有様(活劇的な活躍も含めて)を知りたいと思ったことでしょう。当時の庶民の多くは文字を読めませんし、出版物もありません。したがって「源平戦乱」の数十年後、人々はその記録を琵琶法師などの大道芸人から聞いたのだと思います。その最高峰が有名な覚一検校(けんぎょう)です。

『いくさ物語の世界』(日下力・著)によると、『平家物語』が成立したのは鎌倉政権発足後の1230年から1240年頃というのが現在の定説だそうです。『平家物語』の有名な写本で延慶本というのがあり、これは1308年から1310年までの期間を指しますが、その数十年前の1240年に『治承物語』という6巻本の原型があったことが確認されているのです。覚一検校が最終的に話をまとめるのはさらに後の1330~1350年頃のようです。

その『いくさ物語の世界』によれば、『保元物語』『平治物語』などもやはりこの鎌倉前期の同時期に完成しているとのこと。時代を追った三部作みたいに考えられていますが、その成立の契機は同じようなところにあるのかもしれません。その中で『平家物語』が、その質においても分量においても圧倒的であるのはいうまでもありません。ただ、そういう関係で、この3作品と、承久の乱といわれる鎌倉政権と朝廷の闘いを描いた『承久記』を中世の「軍記=いくさ物語」とみなし、これらの中にあらわれる人間同士の争いのありようを様々な角度からとらえたのが『いくさ物語の世界』です。

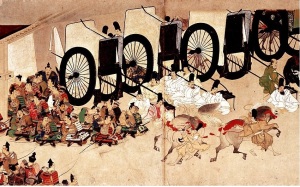

(上の画像は「平治物語絵巻」より)

逆に、後半の戦国期は特に近代になってからのいわゆる時代小説のテーマとして隆盛を極めています。その理由はいくつかあるでしょうが、いわゆる信長や秀吉による天下統一の過程が複雑で人物舞台も大きいのでひとつの作品にするには複雑すぎるため、明治以降の近代小説のような表現形式でないと描けなかったこともあると思います。また、戦乱が終わったあとの江戸時代の社会や民衆文化が(出版というメディアの台頭などもあって)多様になり、過ぎ去った戦乱の時代の記録を「文学」にまで高めるような気運が少なかったのではないかとも考えられます。

戦乱の記録は戦いが行われている場所で生まれるものではないでしょう。戦いの中ではほとんどの人にはその戦いの理由も意味もわかりません。戦いが悲惨であり個人の運命にとっていかに重要でも、心の中に深い後悔や悲しみを刻んでしまう場合でも、それを他人に語るとか、さらに客観的な形で記録するというようなことは、かなり長い時間をおいてからでないとできないと思います。

中世ではありませんが、20世紀前半に生まれた日本人の多くは太平洋戦争という未曽有の体験をしています。そしてその体験が、個人的な愛憎を超えた共通の体験に昇華していくのは多分戦後20年~30年以上たっています。例をあげると大岡昇平の『レイテ戦記』は1960年代末に書かれています。ほぼ戦後25年後のことです。また多くの個人の戦争記録もこの頃に盛んに書かれていると思います。

時代は違いますが中世の庶民も、ある程度の時間が経過したあとで、自分たちが巻き込まれたあの時代を思い出し、その背景や活躍した貴族や武士たちの実際の有様(活劇的な活躍も含めて)を知りたいと思ったことでしょう。当時の庶民の多くは文字を読めませんし、出版物もありません。したがって「源平戦乱」の数十年後、人々はその記録を琵琶法師などの大道芸人から聞いたのだと思います。その最高峰が有名な覚一検校(けんぎょう)です。

『いくさ物語の世界』(日下力・著)によると、『平家物語』が成立したのは鎌倉政権発足後の1230年から1240年頃というのが現在の定説だそうです。『平家物語』の有名な写本で延慶本というのがあり、これは1308年から1310年までの期間を指しますが、その数十年前の1240年に『治承物語』という6巻本の原型があったことが確認されているのです。覚一検校が最終的に話をまとめるのはさらに後の1330~1350年頃のようです。

その『いくさ物語の世界』によれば、『保元物語』『平治物語』などもやはりこの鎌倉前期の同時期に完成しているとのこと。時代を追った三部作みたいに考えられていますが、その成立の契機は同じようなところにあるのかもしれません。その中で『平家物語』が、その質においても分量においても圧倒的であるのはいうまでもありません。ただ、そういう関係で、この3作品と、承久の乱といわれる鎌倉政権と朝廷の闘いを描いた『承久記』を中世の「軍記=いくさ物語」とみなし、これらの中にあらわれる人間同士の争いのありようを様々な角度からとらえたのが『いくさ物語の世界』です。

(上の画像は「平治物語絵巻」より)

最近のコメント