瑞牆山登山せず ― 2023年08月12日 11:35

今年の猛暑と関係はないのでしょうが、ここに来て、地域の文化活動でお世話になっている方の突然の癌宣告と治療開始後のあっという間の逝去、関係役員の大動脈瘤の手術、再手術などの厳しい話を聞く中、わが肉親でも入院、寝たきり、さらに〇〇症などの言葉が飛び交い、大宮の実家も遠からず手放すことになりそうです。などと他人事にいっていますが、本人も(どうも人間は自分を客観的にはみられないようで、元気つもりなのですが)肉体および脳細胞?の老化が確実に進んでいるようで、ごく最近に限っても、本人にとってはかなり深刻な失敗を何回か起こいます。

事例をいちいちあげませんが、要するに、肉体の衰えに加えて、物忘れ、判断ミスが原因であることにはわかっているのですが、情けないことに変わりがありません。SMSグループ内の共有画像を削除してしまったときは脳の制御機能が無くなっているのかと怖くなりました。

これもその失敗のひとつでしょうか。おなじみの地元の山の会の人たちと奥武蔵の名山として知られる瑞牆山に行ったのですが、なんと前日にほとんど寝られず、暑さと、予想される疲労を勘案して、1時間ほど登った富士見平小屋で、そのあとの本格登山をあきらめるというみっともない事態になりました。途中でばててしまった時の他の参加者への迷惑を考えたためで、まぁその程度の判断力はあるんです。そこで4時間ほどの思わぬ山麓での休憩となり、どうしようかと思いましたが、こういう時にはその境遇を楽しめばいいのです。場所は標高1800メートルの涼しい高原、瑞牆山の素晴らしい山容は観ることができましたし(下の写真)、付近のキャンプ場はシラビソやダケカンバなどの大木に囲まれた別天地です。

小屋で売っている氷イチゴを食べたり(700円!)したあと、置いてある古い木のベンチで、短時間ですが昼寝をすると結構元気になり、まずは、ゆっくり付近の林を散歩。山の中腹ですから平坦なのはほんの数百メートルほど、その周囲はきれいな樹林の斜面になっています。ただ植物といえば黄色い花が咲いているマルバフキのほぼ一種類という単調さで、他に下草はほとんどありません。シカの食害でしょうか。まだ時間がありましたので、瑞牆山と別方向にある金峰山への登山道を少し登ってみました。金峰山には反対側の大弛峠方向から行ったことがありますが、これも峻険な岩山です。奥武蔵のこの付近は数憶前単位のマグマ隆起で生まれた古い地層が長い年月をかけて固い岩盤だけを残すようになったもので、秩父の皆野地方と同じ非常に硬い岩稜帯です(ちなみにこういう山塊がフォッサマグナのなかにあることも謎のようです)。10分ほどで金峰山に続く尾根道に出ましたが、ここを延々と進むようです。標準で往復7時間以上かかると小屋の入口に書いてありましたから、もちろん、私は1時間もたたすずに引き返し、残りの時間は、自然の中で瞑想と反省の時間をすごしました。

この年齢になり、自分の体力・運動能力・知能・判断力―すべて衰え、衰弱してきていることは間違いなさそうです。その中でどう生きていくか、難しい問題になります。思わぬ高原でのひとときを得て考えることができました。とはいえ、残された時間の中で自分のできることをやり、その中で他の人たちや社会活動のために少しでも役立つことをやっていくしかないことは分かっています。

国分寺の湧水と古道 ― 2023年08月24日 13:47

JR武蔵野線と中央線と交差する西国分寺駅という駅は私のよく利用する駅のひとつです。ここで中央線に乗り換えて八王子や新宿方面行きに乗って三鷹方面にも行くことがよくありましたが、最近はもっぱら登山・山歩き専門みたいで、高尾方面やさらにその先のいくかの山々への登山口のある駅を訪ねたり、立川駅で青梅線で乗り換えて奥多摩の山歩きの出発点だったりという感じです。ただし、いずれの場合もこの西国分寺駅は乗り換えるだけで、ほとんど(もしかしたら、まったく)下車したことがありませんでした。

ところが、今回、おなじみの「まち歩き」のひとつとして、この地域をめぐる文化と自然の関わりを考えることになり、あらためてこの駅から歩いて行ける国分寺という場所を見直すことになりました。この地域に国分寺崖線が走り、古代から西国と武蔵・陸奥を結ぶ古道の里であり、武蔵国分寺跡の遺跡があることは知っていましたが、それでも、いままで、ただ通り過ぎていた場所の価値を知らずにいたことは確かなようです。見ようと思わなければ何も見えないという真実の再認識です。

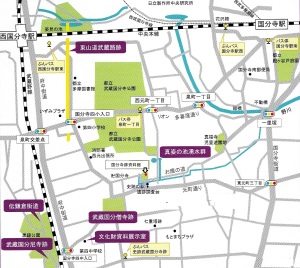

そこで、ある日、この西国分寺駅に降りてみました。手に持っているのは手に入れた「国分寺の湧水と文化財の地図」。といっても要するに「国分寺跡資料館」というこの地にある市営の文化施設のパンフレットに書かれた案内図なんですが、これが非常に見やすいです。一部改変した図を下に示します。

ここで行ってみたのは、順にいうと、最初は駅のすぐ近くから始まる低地と微高地に残っている雑木林とその中の静かな水面―姿見の池です。ちなみに、この付近は恋ヶ窪という色っぽい地名になっていますが、鎌倉街道の宿駅で有名です。ここを過ぎると、ものものしい有刺鉄線に囲まれた一角があらわれ、これが日立製作所の中央研究所で、広大な敷地の中に武蔵野崖線の中心をなす野川という川の源流になっている池があります。ただし公開されておらず池からの流れは西武線・JR線の下の見えない暗渠となっています。流れる音だけは聞こえます。そのまま進むと隣の国分寺駅に到着します。駅前には巨大なマンションそしてその前に殿ヶ谷戸公園というなんともぜいたくな街です。この殿ヶ谷戸公園は、明治以来の何人もの財閥の手を経て完成した庭園で、崖線の特色である高低差のある地形とそこに湧き出る豊富な水流を利用した小川と清らかな池―それを取り巻く木立の中の回遊式の散策路など、狭い場所を立体的に活かした、まさに名園です。おもわず時間を忘れて立ち止まってしまいます。

庭園を抜ける通りを進むと先ほどの見えなかった野川が姿を現します。源流付近のためか思ったより細い流れです。そしてここから「お鷹の道」が始まります。これも崖線の下に沸く真姿の池湧水群につながる散歩道なんですが、その半分ほどは野川沿いを歩けないようです。この途中に先ほどの図をお借りした国分寺跡資料館があります。このお鷹の道の源流である真姿の池湧水群はこの先にあり、かなりの湧出量があったと思われますが、現在でも複数の池が確認でき、実際の湧水も見られます。

この崖線の上に国分寺公園がありますが、ここから下が遺跡エリアで、武蔵国分寺跡、講堂跡、七重の塔跡などを含む「武蔵国分寺寺跡」が広がります。東京のやや郊外のこの素朴な地にこんな広大な施設がつくられ、隣町の府中に国衙が造られたというのは、現代人の感覚でいうと不思議ですが、当時の地理状況では、ここには東山道が通り、いわば武蔵の中心と考えられていたからです。今でも農地が点在していますが、豊富な水に恵まれた生産力豊かな農村地帯であったことが想像されます。さらに、少し行けば多摩川ですから海につながり、鎌倉や東海道方面に出られます。

同じ敷地ですが府中街道を越え、JR武蔵野線の下をくぐるとそこが「武蔵国分尼寺寺跡」です。さらにここには「伝鎌倉街道跡」の表示があります。この地は東山道が通った道ですが、武蔵国分寺が消滅したのちも、北関東(中山道)と武蔵野・鎌倉を結ぶ南北の要衝でしたから、鎌倉街道が通り、その道筋は幾多の戦場にもなった場所です。

武蔵野線により分断されたか河岸段丘が「国鐘公園」になっています。段丘上の樹林は公園の一部として保護されているようでかなり立派な森林です。この段丘を通っているのが鎌倉街道で、現在ここに残っているとされる道はほんの短い距離ですが、雑木林の中の切り通しの小道ですから古道の雰囲気を味わうには十分です。西国分寺駅近くの「遺跡ロード」という落ち着いた市街地に続き、やがて西国分寺駅に到着です。なお、駅の東側、府中街道に沿って、古代東山道の埋没遺跡があるようで、一部は場所がわかるようなマーキングがされているそうです。

最近のコメント